Click to Listen to the Commentary

आयोध्या की प्राचीरों पर रातें धूप की तरह घिसती रहीं—

और उर्मिला हर सांझ उस दरवाज़े की ओर देखती,

जहाँ से लौटने वाला कोई कदम चौदह वर्षों तक जन्म ही न ले पाया।

न वन का शोक, न दंडकारण्य का भय—

उसका वन तो राजमहल के भीतर उगा,

जहाँ कक्षों में शांति शूल बन गई,

और प्रतीक्षा ने स्वयं को मूर्ति की तरह जमा दिया।

किसी ने नहीं सुना—

कि नर्म भूमि पर भी दिल पत्थर से अधिक चोट खाता है।

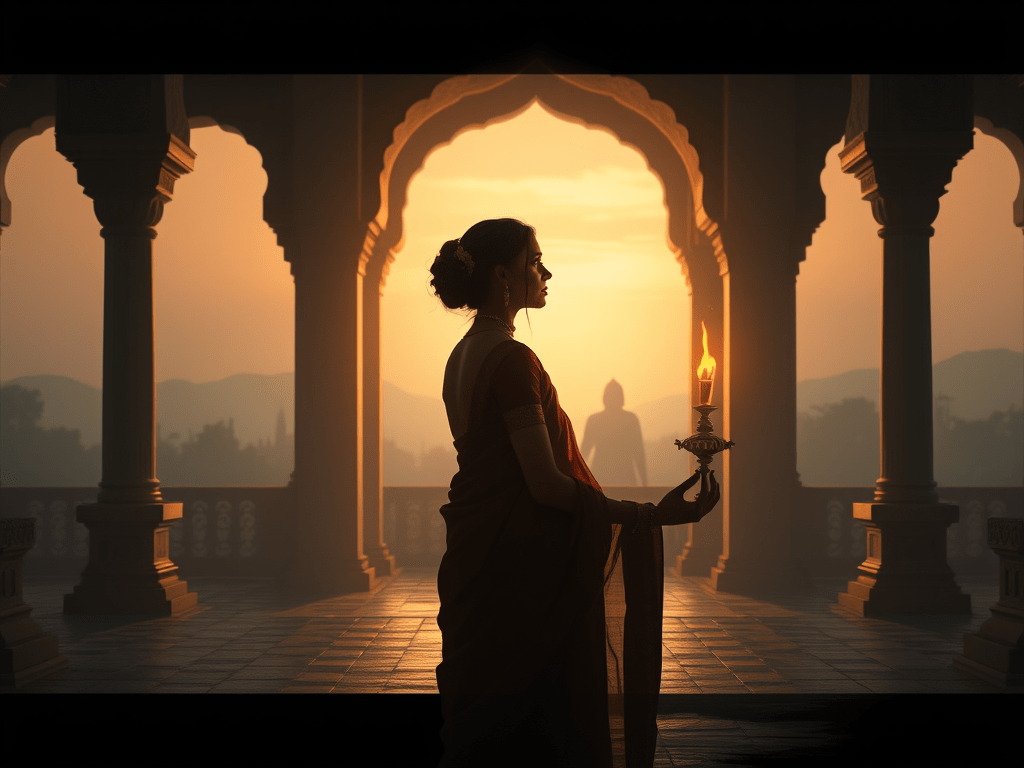

उसने अपने बिछौने के उस खाली भाग को

ऐसे संभाला जैसे कोई निष्ठावान दीपक

जो आँधियों के सामने भी अपनी लौ का अपमान नहीं होने देता।

सीता के लौटते कदमों की आहट

उसे बताती रही—

कुछ स्त्रियों के वन लौट आते हैं,

कुछ को वन भीतर ही झेलना पड़ता है।

हर उत्सव उसके लिए अनुष्ठान नहीं,

सूखा था;

दीप जले, पर उन दीपों ने

उसके हृदय की अंधेरी गुहे में कभी प्रवेश नहीं किया।

वह किसी गीत में नहीं दर्ज हुई,

पर उसकी नीरवता का मूल्य अग्नि से भी कठोर था—

जहाँ ज्वाला न दिखती थी,

पर जलन किसी भी अग्निकुंड से अधिक थी।

उधर लंका के सिंहासन पर मंदोदरी

एक ऐसे ज्ञानी की पत्नी थी

जिसकी बुद्धि शास्त्रों को पछाड़ सकती थी,

और जिसका पतन उसके अपने ही संकल्पों की राख था।

वह रोज़ देखती रही—

कैसे अत्यंत विलक्षण प्रतिभाएँ

अपने ही गर्व की नमी में फफूँद पकड़ लेती हैं।

रावण के भीतर छिपा महापाप

उसकी आँखों के सामने बढ़ा,

और वह, एक रानी होकर भी,

अपने ही गृह के विनाश की साक्षी बन गई।

उसने चेताया—

पर सत्ता के मस्तिष्क में घमंड की ध्वनियाँ

किसी भी सच्चाई को सुनने नहीं देतीं।

सीता के आगमन ने

लंकापुरी की शांति को ताबूत में बदल दिया,

और मंदोदरी जानती थी—

यह एक स्त्री का अपहरण नहीं,

एक साम्राज्य की मृत्यु-दृष्टि है।

उसके पुत्र—

जो केवल निष्ठा के कारण युद्धभूमि में उतरे—

एक-एक कर उस भूमि पर गिरते गए

जहाँ लाल रंग न्याय का नहीं,

अहंकार का प्रमाण था।

और अंत में,

एक ऐसी स्त्री बची

जो एक ऐसे पुरुष से प्रेम करती थी

जिसे संसार अधर्म का सर्वोच्च प्रतीक समझेगा।

उसके लिए शोक केवल वैधव्य नहीं था—

यह उस सूत्र का टूटना था

जिससे उसने एक साम्राज्य को बाँधा था,

और वह सूत्र टूटते ही वह स्त्री

एक शून्य महल की प्रतिध्वनि बनकर रह गई।

दो स्त्रियाँ—एक मौन, एक गूँजती—

दोनों प्रताड़ित अपने-अपने संसारों के भार से।

उर्मिला—

जिसकी पीड़ा हिम की तरह ठंडी,

शांत, अनुशासित, सुनियंत्रित—

जैसे रात्रि का ऐसा कोना

जहाँ कोई देवता भी पग नहीं रखता।

मंदोदरी—

जिसकी पीड़ा अग्नि की तरह जलती,

अपनों की चिताओं की ओर से उठती,

एक ऐसे राज्य के केंद्र में

जहाँ विनाश का शोर उसकी साँसों से भी भारी था।

एक को छोड़ा नहीं गया, फिर भी वह छोड़ी हुई थी।

दूसरी को साथ रखा गया, फिर भी वह अकेली थी।

एक ने अनुपस्थिति की यातना सही—

दूसरी ने उपस्थिति की।

एक के आँसू अनुशासन से बँधे थे—

दूसरी के आँसू विद्रोह की ज्वाला से।

और अंततः—

दोनों ने वही जाना जो महाकाव्यों ने शायद छुपा लिया था:

कि युद्ध पुरुष लड़ते हैं—

पर युद्धों का असली भार

स्त्रियों की हड्डियों पर रखा जाता है।

उर्मिला—

जिसने प्रतीक्षा को तपस्या बनाया।

मंदोदरी—

जिसने विनाश को प्रार्थना की तरह सहा।

दोनों—

महाकाव्यों की अनकही चीखें,

सदियों से उपेक्षित,

पर अपनी अपनी त्रासदी में

इतिहास से भी ऊँची खड़ी।

~ राजेश कुट्टन ‘मानव’

Leave a comment