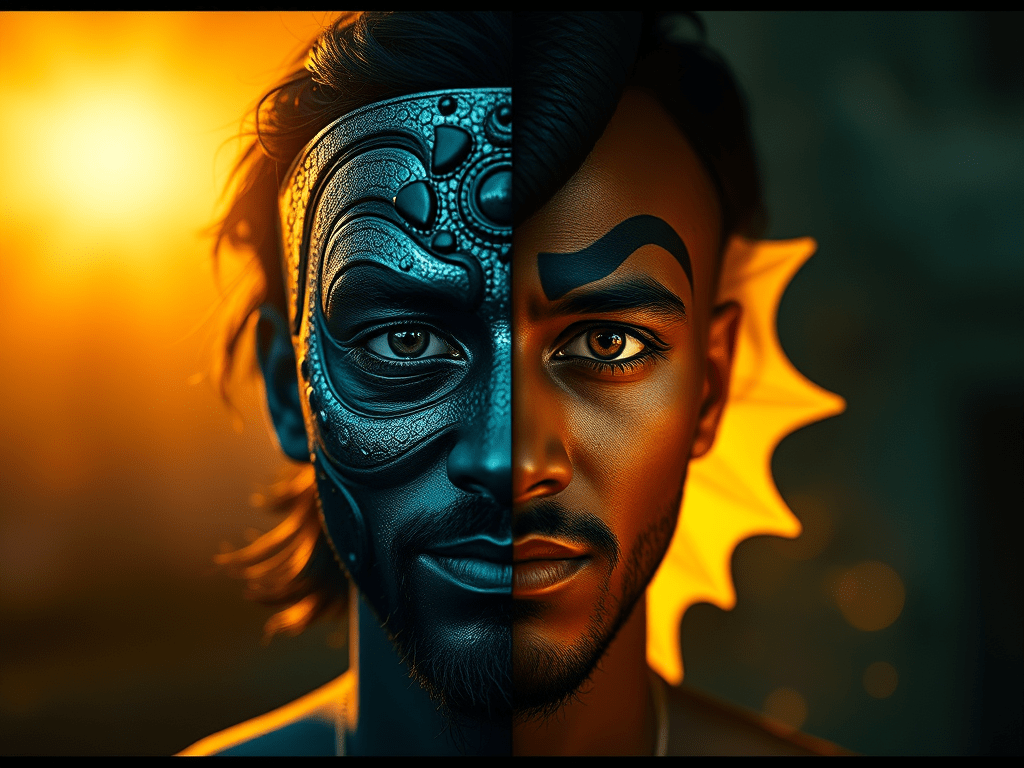

हमने आईनों से रिश्ता तोड़ दिया है,

अब हम चेहरों पर ही चेहरा पहनते हैं—

मानो अरधनारीश्वर की तरह नहीं,

बल्कि दो अलग-अलग संसारों में

टूटे हुए, बंटे हुए,

अधूरे देवता।

दिन में हम सूर्य होने का अभिनय करते हैं—

तेज, सच्चे, जगमगाते हुए,

लेकिन भीतर जलते हैं

प्रमेथियस की चोरी की आग से—

दूसरों के लिए प्रकाश,

और अपने भीतर सिर्फ दण्ड।

रात में,

हम कालिय नाग की फुँकार जैसे

काले विचारों में लिपटे रहते हैं—

और ‘नीला विष’

थोड़ा-थोड़ा

हर दिन पीते हैं,

यह सोचकर कि

शिव की तरह

हम भी इसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं।

पर सत्य यह है—

हम शिव नहीं हैं,

हम रुद्र नहीं हैं,

हम बस

मरते हुए हलाहल के स्वाद में

मदहोश मनुष्य हैं।

हम हँसते हैं—

जैसे कृष्ण ने माखन चुराया हो,

निर्दोष, निर्मल, निश्छल;

पर भीतर छुपा है

कंस के दरबार जैसा भय,

अपनी ही नियति से डरते हुए।

भीड़ को हम

धृतराष्ट्र की आँखों जैसा

अंधा कर सकते हैं,

पर ईश्वर—

वह तो कृष्ण है,

मुस्कुराते हुए

सब देखता रहता है।

कभी-कभी आधी रात में

जब शरीर सो जाता है

और आत्मा जागती है,

अंदर से कोई पूछता है:

“किसे छल रहे हो?

दुनिया को?

या उस त्रिकालदर्शी को,

जिसने समय को भी

जनम दिया था?”

और फिर कहीं बहुत भीतर से

एक थकी हुई, पर

अपराजित आवाज़ आती है—

“जब मैंने तुम्हें रचा था—

तुम एक ही आत्मा थे,

दो देह नहीं।

चेहरे तुमने बदले हैं,

भाग्य नहीं।”

~ राजेश कुट्टन ‘मानव’

Leave a comment